Completado

7.3 Modelos Internacionales de Prevención del Delito y su Aplicación

Modelos Internacionales de Prevención del Delito y su Aplicación

La prevención del delito es una prioridad clave en la formulación de políticas públicas en todo el mundo. Enfrentando una amplia gama de desafíos, las sociedades modernas deben gestionar la criminalidad de manera eficiente y efectiva, lo cual ha dado lugar a la creación de diversos modelos internacionales de prevención del delito. Estos modelos se basan en teorías y prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo, utilizando datos empíricos y enfoques interdisciplinares que involucran aspectos de la criminología, la psicología, la sociología, y la política. El propósito central de estos modelos es reducir la incidencia delictiva y fomentar un entorno seguro para los ciudadanos. Sin embargo, el concepto de "prevención" varía dependiendo del contexto y del país en cuestión, reflejando diferentes prioridades, recursos y estructuras gubernamentales.

Uno de los principales enfoques en los modelos internacionales de prevención del delito es la prevención primaria, que busca evitar que las personas se involucren en comportamientos criminales antes de que estos ocurran. Esto se logra mediante la intervención en factores sociales y económicos que incrementan el riesgo de criminalidad. Por ejemplo, la pobreza, la falta de educación, y la desintegración familiar son factores de riesgo bien documentados que afectan a las comunidades y aumentan las probabilidades de que sus miembros recurran al delito. Los programas de prevención primaria, por lo tanto, tienen como objetivo atacar estos problemas de raíz, proporcionando a las personas oportunidades para desarrollar una vida más estable y productiva.

En este contexto, los modelos de prevención del delito se basan también en la prevención secundaria, la cual se enfoca en intervenir con grupos o individuos que ya han mostrado signos de conductas delictivas o que se encuentran en situaciones de riesgo elevado. Este enfoque se centra en la identificación temprana de conductas problemáticas y en la implementación de programas de intervención para reducir la probabilidad de que estas personas cometan delitos en el futuro. A menudo, la prevención secundaria se lleva a cabo a través de programas de rehabilitación, apoyo psicosocial y formación laboral, todo ello diseñado para brindar una segunda oportunidad a aquellos que ya han comenzado a involucrarse en actividades criminales.

La prevención terciaria, por su parte, se refiere a los esfuerzos dirigidos a individuos que ya han sido condenados por delitos y se encuentran en el proceso de reinsertarse en la sociedad. Los programas de prevención terciaria buscan evitar la reincidencia delictiva mediante el seguimiento continuo y la provisión de recursos adecuados durante y después de la pena. Esto incluye medidas de reintegración social, apoyo en el acceso al empleo y programas de tratamiento para problemas de salud mental y adicciones, los cuales son factores comunes entre los delincuentes reincidentes.

A nivel internacional, existen múltiples ejemplos de modelos exitosos de prevención del delito, que han sido adaptados y aplicados en diversos contextos. Uno de los enfoques más conocidos es el Modelo de Prevención Situacional del Delito (CPTED, por sus siglas en inglés), que se centra en modificar el entorno físico para prevenir la comisión de delitos. Este modelo se basa en la idea de que el entorno puede influir en el comportamiento de las personas y, por lo tanto, modificar ciertos aspectos del espacio urbano, como el diseño de las calles, la iluminación pública y la vigilancia, puede disuadir a los criminales potenciales de cometer actos delictivos. A través de la aplicación de principios de diseño ambiental, como la visibilidad y el control de accesos, el CPTED ha sido utilizado en diversas ciudades alrededor del mundo para reducir la criminalidad.

Por otro lado, el modelo de "justicia restaurativa" se ha popularizado en muchos países como una alternativa al sistema tradicional de justicia penal. Este enfoque se basa en la idea de que el delito no solo es una violación de la ley, sino también un daño a las relaciones sociales y a la comunidad. La justicia restaurativa busca involucrar a todas las partes afectadas por el delito (la víctima, el infractor y la comunidad) en un proceso de diálogo y reparación. Este modelo promueve la responsabilización del infractor, la reparación del daño causado y la reintegración de la persona en la comunidad, lo que puede prevenir la reincidencia y fomentar una cultura de paz y reconciliación.

En Europa, el modelo de prevención del delito "enfoque comunitario" se ha implementado con bastante éxito en varios países. Este modelo pone énfasis en la colaboración activa entre la policía, los servicios sociales, las organizaciones comunitarias y los propios ciudadanos para identificar y resolver problemas de seguridad local. Los programas de prevención comunitaria se basan en la idea de que las comunidades deben asumir un papel activo en la prevención del delito y la promoción de la cohesión social. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en la reducción de la criminalidad al involucrar a los miembros de la comunidad en la identificación de las causas subyacentes del delito y en la creación de soluciones a medida.

Otro ejemplo destacado de modelos internacionales es el modelo de "tolerancia cero" implementado en algunos países de América Latina y Norteamérica. Este enfoque se centra en la aplicación estricta de la ley y la eliminación de cualquier forma de tolerancia hacia comportamientos delictivos, incluso los menores. La idea es que al eliminar la tolerancia social hacia el delito, se logra crear un entorno donde la criminalidad no se normaliza. Sin embargo, este modelo ha sido objeto de controversia debido a las críticas sobre su enfoque punitivo y el impacto que puede tener en las comunidades vulnerables, ya que en algunos casos puede generar tensiones y desconfianza entre la policía y la ciudadanía.

Un modelo más innovador es el enfoque de "prevención mediante la tecnología", que utiliza herramientas digitales y análisis de datos para prever y prevenir la criminalidad. Mediante el uso de sistemas de monitoreo de video, tecnologías de rastreo y el análisis de patrones de comportamiento, las autoridades pueden identificar posibles riesgos de criminalidad en tiempo real y tomar medidas preventivas antes de que ocurran delitos. Esta modalidad ha crecido en popularidad en las últimas décadas y se ha adoptado en muchas ciudades inteligentes y países que buscan integrar la tecnología en la gestión de la seguridad pública.

Los modelos internacionales de prevención del delito también se ven influenciados por factores políticos, económicos y culturales, que pueden alterar la forma en que se diseñan e implementan las políticas preventivas. En países con altos niveles de violencia y pobreza, por ejemplo, los esfuerzos de prevención se centran más en abordar los factores sociales y económicos que fomentan la criminalidad, mientras que en países con sistemas de justicia más robustos, el enfoque puede estar más orientado hacia el fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales. Además, el respeto a los derechos humanos y la protección de las libertades individuales son aspectos esenciales a tener en cuenta al momento de diseñar modelos de prevención, ya que el exceso de control y represión puede generar consecuencias negativas en términos de confianza pública y cohesión social.

Es fundamental reconocer que no existe un único modelo de prevención del delito que sea universalmente aplicable, sino que cada contexto requiere una adaptación específica. Los modelos internacionales ofrecen una amplia gama de estrategias que, si se adaptan adecuadamente a las particularidades de cada país o región, pueden generar mejoras significativas en la seguridad y la justicia social. No obstante, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países es crucial para identificar las mejores soluciones y mejorar la efectividad de las políticas de prevención del delito.

En conclusión, la aplicación de modelos internacionales de prevención del delito se ha convertido en un aspecto central en la lucha contra la criminalidad. Aunque existen diferentes enfoques, todos buscan lo mismo: crear sociedades más seguras y justas para sus ciudadanos. Estos modelos se apoyan en principios sólidos de intervención temprana, rehabilitación, reintegración y la colaboración entre diversos actores sociales, con el objetivo final de reducir el impacto del crimen y promover la paz social. La integración de estas estrategias dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y la justicia social es esencial para garantizar que la prevención del delito sea efectiva y sostenible a largo plazo.

Modelos internacionales exitosos: Estudio de programas internacionales destacados de prevención del delito, como el modelo sueco, el enfoque del "Broken Windows" en EE. UU. y el programa de "Ciudades Seguras" en América Latina

La prevención del delito es una preocupación central para los gobiernos y las sociedades en todo el mundo. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, los efectos de la criminalidad no solo afectan a las comunidades locales, sino que también tienen repercusiones a nivel nacional e internacional. Como respuesta a este desafío, diversos países han desarrollado y probado diferentes estrategias y enfoques para reducir la delincuencia y garantizar la seguridad pública. Estos enfoques, aunque adaptados a las realidades y contextos específicos de cada nación, buscan la misma meta: minimizar la incidencia del crimen y promover una cultura de paz y respeto por la ley.

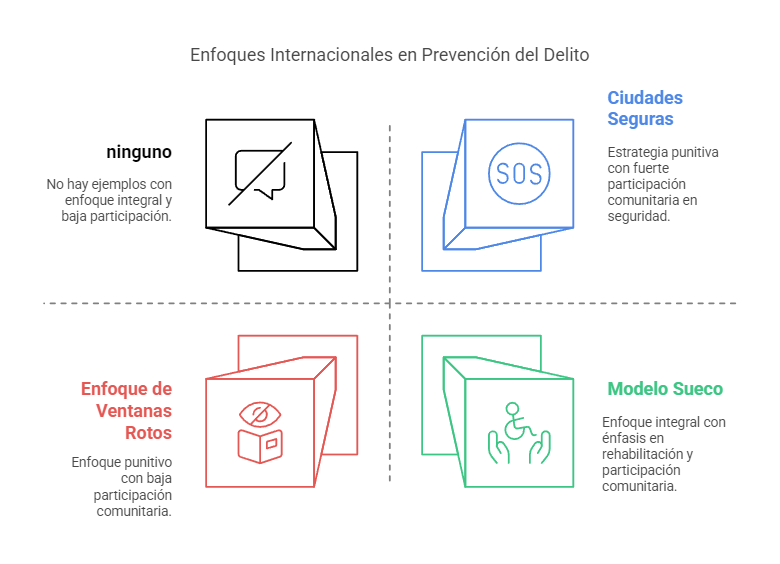

A lo largo de las últimas décadas, se han implementado una variedad de programas y políticas preventivas que han logrado diferentes niveles de éxito. Algunos de estos enfoques han sido objeto de estudio y admiración a nivel global debido a los resultados positivos obtenidos en términos de reducción de la criminalidad, mejora en la cohesión social, y fortalecimiento de la confianza en las autoridades. La implementación de estos programas, sin embargo, ha mostrado que no existe un enfoque único o universal que pueda aplicarse a todos los contextos, ya que las dinámicas sociales, culturales y económicas de cada país influyen significativamente en la efectividad de las políticas. En este análisis, se explorarán tres modelos internacionales que han sido reconocidos por su éxito en la prevención del delito: el modelo sueco, el enfoque del "Broken Windows" en los Estados Unidos, y el programa de "Ciudades Seguras" en América Latina. Cada uno de estos enfoques presenta métodos y principios específicos que abordan el fenómeno de la criminalidad desde perspectivas distintas, pero complementarias.

El modelo sueco se basa en un enfoque integral que incluye una combinación de prevención social, tratamiento de las causas subyacentes del crimen, y una fuerte inversión en la rehabilitación de los delincuentes. Este modelo se caracteriza por un énfasis en la igualdad social, el bienestar de los ciudadanos, y la reintegración de los individuos que han estado en conflicto con la ley. Suecia ha sido un referente internacional en la creación de políticas públicas que no solo se enfocan en la represión del crimen, sino en la creación de oportunidades que minimicen las condiciones que fomentan la criminalidad. La tasa de reincidencia en el país ha disminuido notablemente gracias a sus programas de rehabilitación y apoyo social para exdelincuentes.

En contraste, el enfoque del "Broken Windows" en los Estados Unidos es una estrategia basada en la premisa de que la delincuencia menor, como el vandalismo o el desorden público, si no se controla, puede dar lugar a crímenes más graves. Esta teoría sugiere que la presencia de pequeñas infracciones genera un ambiente de impunidad que alienta comportamientos delictivos más grandes y destructivos. La estrategia, desarrollada por los criminólogos George Kelling y James Wilson en la década de 1980, se basa en la vigilancia y el control de comportamientos antisociales antes de que escalen, lo que involucra una acción firme contra las infracciones menores como el grafiti, el consumo de alcohol en la vía pública o el desorden público. La aplicación de esta estrategia en ciudades como Nueva York ha mostrado resultados positivos en la reducción de delitos más graves, aunque ha sido objeto de críticas por su enfoque punitivo, especialmente en lo que respecta a la posible criminalización de la pobreza.

Por último, el programa de "Ciudades Seguras" en América Latina representa un esfuerzo regional para abordar el crimen de manera preventiva mediante la cooperación entre los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias y las fuerzas de seguridad. Este programa tiene como objetivo mejorar la seguridad urbana a través de la inversión en infraestructura, la promoción de la participación comunitaria y el fortalecimiento de la confianza entre los ciudadanos y la policía. En ciudades como Medellín, Colombia, y Rio de Janeiro, Brasil, el modelo ha mostrado cómo una estrategia multifacética que incluye el mejoramiento de los espacios públicos, la rehabilitación de barrios marginales, y la creación de programas de integración social puede contribuir significativamente a la reducción de la violencia y la delincuencia.

Cada uno de estos enfoques ofrece lecciones valiosas para la formulación de políticas públicas en la prevención del delito. Aunque sus métodos varían, todos comparten la creencia en la importancia de abordar las causas subyacentes de la criminalidad, mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas, y fomentar la colaboración entre diversos actores sociales y gubernamentales. La integración de estos modelos, junto con un análisis profundo de sus contextos y resultados, puede proporcionar una guía para desarrollar políticas de prevención del delito más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

El modelo sueco: prevención del delito a través del bienestar social y la rehabilitación

Suecia ha sido un referente internacional en cuanto a la prevención del delito, destacándose principalmente por su modelo orientado a la rehabilitación en lugar de la retribución. Este enfoque se basa en una comprensión integral de los factores sociales que contribuyen al crimen, como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la salud mental, y aborda estos factores con políticas de bienestar social que buscan mejorar las condiciones de vida de los individuos y prevenir la delincuencia a largo plazo. El sistema sueco pone un fuerte énfasis en la integración de los delincuentes en la sociedad mediante el trabajo, la educación y el apoyo psicológico, en lugar de simplemente castigar sus conductas.

Una de las características más destacadas del modelo sueco es su sistema penitenciario. Las cárceles en Suecia están diseñadas para ser espacios de rehabilitación, no solo de castigo. A diferencia de muchos otros países, las prisiones suecas no se enfocan en la humillación o el sufrimiento físico de los reclusos, sino que priorizan el apoyo psicosocial y la educación, con el objetivo de reducir la reincidencia. Por ejemplo, la prisión de Halden, una de las más conocidas en Noruega, considerada una extensión del sistema sueco, ofrece a los reclusos acceso a programas educativos y de formación laboral, lo que mejora sus perspectivas al salir de prisión y disminuye la probabilidad de reincidencia.

El modelo sueco se sustenta en la idea de la justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado a las víctimas y reintegrar al delincuente a la sociedad, en lugar de castigar de manera severa. En este contexto, el sistema de justicia sueco ha reducido significativamente las tasas de reincidencia, con un enfoque que resalta la importancia de proporcionar una segunda oportunidad a los individuos, en lugar de enviarlos a un ciclo perpetuo de encarcelamiento. Además, el sistema educativo y el acceso a servicios de salud mental y social permiten a los ciudadanos vivir de manera más saludable y equilibrada, lo que reduce las tensiones y las posibilidades de participación en actividades criminales.

Este enfoque ha sido altamente efectivo: Suecia tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, y en las cárceles suecas, la tasa de reincidencia es considerablemente baja en comparación con países que aplican un enfoque punitivo más estricto, como Estados Unidos. La aplicación de este modelo demuestra que la inversión en el bienestar social y en políticas preventivas tiene un impacto positivo en la reducción del crimen a largo plazo.

El enfoque del "Broken Windows" en los Estados Unidos: El control de delitos menores como prevención del crimen grave

El modelo del "Broken Windows" (Ventanas rotas) fue desarrollado en la década de 1980 por los criminólogos George Kelling y James Wilson, y fue adoptado por la policía de Nueva York en la década de 1990 bajo el liderazgo del comisionado William Bratton y el alcalde Rudolph Giuliani. Este enfoque sostiene que la tolerancia a los delitos menores, como el vandalismo, el desorden público y el consumo de alcohol en espacios públicos, genera un ambiente en el que los crímenes más graves pueden prosperar. En otras palabras, la "destrucción" de pequeños comportamientos delictivos (como las ventanas rotas) en una vecindad puede ser un presagio de mayores delitos.

Según el enfoque de "Broken Windows", el mantenimiento del orden social a través de la aplicación estricta de la ley para delitos menores tiene un efecto disuasorio en el crimen más grave. Este enfoque se fundamenta en la premisa de que si las autoridades actúan con rapidez y eficiencia ante los delitos menores, se puede evitar que el desorden se convierta en algo más serio. Un ejemplo de su implementación es la política de "tolerancia cero" en Nueva York, donde se concentraron esfuerzos en erradicar conductas como el grafiti, el consumo de drogas en la vía pública y el vandalismo.

El "Broken Windows" ha sido ampliamente debatido. Si bien algunos estudios sugieren que ha sido efectivo para reducir la criminalidad en áreas específicas, también ha sido criticado por fomentar prácticas policiales agresivas, como el "stop-and-frisk" (detención e inspección), que afectan de manera desproporcionada a las minorías, en especial a la población afroamericana y latina. Además, la aplicación estricta de la ley puede llevar a un aumento de la población carcelaria sin abordar las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de acceso a servicios sociales.

En conclusión, el modelo Broken Windows ha demostrado ser efectivo para reducir ciertos tipos de delitos en áreas urbanas, especialmente aquellos relacionados con el desorden público y la violencia en zonas específicas, pero ha generado preocupación por sus implicaciones sobre los derechos civiles y la equidad en la aplicación de la ley. Las lecciones clave de este enfoque son la importancia de actuar rápidamente ante el desorden y la necesidad de un balance entre la intervención policial y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Programa de "Ciudades Seguras" en América Latina: Un enfoque integral para la prevención del crimen

El programa de "Ciudades Seguras" es una iniciativa que ha sido implementada en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, México y Brasil, con el objetivo de reducir la violencia urbana, particularmente en áreas marginadas y con alta incidencia de delitos. Este programa se basa en la idea de que la seguridad no solo depende de la presencia policial, sino también de una intervención integral que implique el desarrollo urbano, la creación de oportunidades económicas y educativas, y el fortalecimiento del tejido social.

Uno de los casos más destacados de este programa se encuentra en Medellín, Colombia, una ciudad que, en la década de 1990, fue considerada una de las más violentas del mundo debido a la presencia de cárteles de narcotráfico. A través del programa "Medellín, un futuro seguro", se lograron importantes avances en la reducción de la criminalidad mediante la implementación de políticas de desarrollo social y la participación comunitaria. La inversión en infraestructura urbana, como la construcción de bibliotecas, centros culturales y parques, junto con programas de educación, salud y empleo, mejoró la calidad de vida en las zonas más empobrecidas y brindó a los jóvenes alternativas al crimen organizado.

El enfoque de "Ciudades Seguras" también ha sido adoptado en México, donde, por ejemplo, la ciudad de Tijuana ha implementado estrategias que incluyen la creación de espacios públicos seguros, programas de inclusión social y apoyo a las víctimas de violencia. Los programas de prevención juvenil son especialmente importantes, ya que los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad son los más susceptibles a ser reclutados por grupos criminales. Mediante la participación activa de las comunidades en la identificación de sus propios problemas y en la búsqueda de soluciones, las "Ciudades Seguras" han logrado no solo disminuir la violencia, sino también promover la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas.

En Brasil, el programa "Ciudades Seguras" se ha centrado en la reducción de la violencia policial y el fortalecimiento de los lazos entre la policía y las comunidades. Las políticas incluyen la formación de la policía en derechos humanos y el establecimiento de centros de mediación comunitaria, donde se resuelven conflictos sin recurrir a la violencia. Estos enfoques han permitido que las comunidades tengan un mayor control sobre su seguridad, reduciendo los enfrentamientos violentos entre la policía y los residentes.

En resumen, el programa de "Ciudades Seguras" en América Latina ha sido exitoso en la reducción de la criminalidad al abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Al poner énfasis en la participación comunitaria, el desarrollo urbano y la inclusión social, este programa ha demostrado que la prevención del delito debe ser un esfuerzo colectivo, que involucre a todos los actores sociales, desde el gobierno hasta la ciudadanía.

Los modelos internacionales de prevención del delito, como el modelo sueco, el enfoque del "Broken Windows" en Estados Unidos y el programa de "Ciudades Seguras" en América Latina, ofrecen diversas perspectivas sobre cómo reducir la criminalidad y mejorar la seguridad pública. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias características y metodologías, pero todos comparten la premisa de que la prevención del delito no debe basarse únicamente en medidas punitivas, sino en enfoques más integrales que consideren factores sociales, económicos y comunitarios. La rehabilitación, el mantenimiento del orden público y la participación comunitaria son clave en la creación de entornos más seguros y en la reducción de las tasas de criminalidad a nivel global. La implementación de estos modelos puede servir de base para nuevas estrategias de prevención en diferentes contextos, siempre adaptadas a las realidades locales y con un compromiso continuo con la justicia social y los derechos humanos.

Prevención del delito en contextos urbanos: Análisis de estrategias utilizadas en ciudades con alta densidad poblacional y criminalidad

La prevención del delito en entornos urbanos, especialmente en ciudades con alta densidad poblacional y niveles elevados de criminalidad, representa uno de los mayores desafíos para los gobiernos y las autoridades de seguridad pública en todo el mundo. En estas ciudades, el aumento de la población, la creciente desigualdad social, y la falta de acceso a servicios básicos pueden generar un caldo de cultivo para la delincuencia. La combinación de altos índices de pobreza, falta de oportunidades y, en muchos casos, la marginalización de amplios sectores de la población, crea condiciones propicias para que el crimen florezca. En este contexto, las estrategias de prevención deben ser multifacéticas, abarcando tanto la reducción directa de los delitos como la mejora de las condiciones sociales y económicas que alimentan el crimen.

A lo largo de los años, diversas ciudades han implementado enfoques específicos para reducir la criminalidad, adaptando sus políticas a las particularidades del entorno urbano. Desde el fortalecimiento de la presencia policial hasta la mejora del diseño urbano y la implementación de programas de inclusión social, las estrategias utilizadas en estos contextos varían considerablemente, pero todas tienen como objetivo la creación de espacios urbanos más seguros, inclusivos y resilientes ante la violencia y el crimen. En este análisis, se abordarán las principales estrategias utilizadas en ciudades con alta densidad poblacional y criminalidad, explorando su efectividad, los retos a los que se enfrentan y los elementos clave que han permitido su éxito en la prevención del delito.

La intervención policial y la presencia del Estado en áreas de alta criminalidad

En las ciudades con alta criminalidad, uno de los enfoques más inmediatos y tradicionales es la presencia policial. Esta estrategia se basa en la idea de que la mayor visibilidad de las autoridades en zonas problemáticas puede disuadir a los criminales y prevenir delitos menores que, si no se abordan, pueden escalar hacia crímenes más graves. Sin embargo, la intervención policial no debe ser entendida únicamente como un incremento en el número de agentes o en la cantidad de patrullajes, sino como una estrategia integral que contemple la cooperación comunitaria y la formación especializada en técnicas de prevención del delito.

Un ejemplo destacado de esta estrategia es el programa de policía de proximidad en ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, donde los agentes de policía no solo realizan labores de patrullaje, sino que también se encargan de establecer una relación más cercana con los residentes. Esto se traduce en la realización de patrullajes a pie o en bicicletas, lo que permite a los oficiales interactuar directamente con los habitantes, identificando problemas antes de que escalen y estableciendo un vínculo de confianza con la comunidad. La idea detrás de la policía de proximidad es que una mayor interacción entre la policía y la comunidad mejora la percepción de seguridad, reduce la desconfianza y facilita la cooperación en la denuncia de crímenes.

Por otro lado, en algunas ciudades con altas tasas de criminalidad, como Rio de Janeiro en Brasil, se ha implementado el concepto de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs). Estas unidades tienen como objetivo recuperar zonas dominadas por las organizaciones criminales, principalmente en las favelas, y restablecer el orden público. Las UPPs, además de realizar operativos de seguridad, han implementado programas de educación, salud y infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los residentes, lo que contribuye a la disminución de la criminalidad en el largo plazo. Aunque la presencia de las UPPs ha sido polémica y ha enfrentado desafíos en su implementación, su modelo de intervención integral que combina seguridad y bienestar social ha mostrado ser efectivo en ciertas áreas, reduciendo tanto el crimen violento como la percepción de abandono estatal.

Rehabilitación y reintegración social como herramienta preventiva

En muchas de las principales ciudades con alta criminalidad, las políticas de rehabilitación y reintegración social juegan un papel crucial en la reducción de la delincuencia. Estas políticas se centran en la idea de que la prevención del delito no solo debe abordar la criminalidad en el presente, sino también intervenir sobre los factores que llevan a los individuos a involucrarse en comportamientos delictivos en primer lugar. En este sentido, la reincidencia es un problema importante en las ciudades con altas tasas de criminalidad, y las políticas de rehabilitación buscan ofrecer a los delincuentes una segunda oportunidad a través de programas educativos, laborales y psicológicos.

Un ejemplo de estrategia preventiva es el programa "Cero Reincidencia" implementado en varias ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, que se enfoca en ofrecer a los delincuentes la posibilidad de reintegrarse al mercado laboral y a la vida social mediante la educación y la capacitación laboral. Los programas de rehabilitación suelen centrarse en los jóvenes, quienes son los más vulnerables a caer en el crimen organizado. Mediante el acceso a oportunidades educativas y capacitación en habilidades laborales, muchos jóvenes que han estado involucrados en actividades delictivas pueden encontrar alternativas productivas y evitar reincidir en el crimen.

En ciudades con alta densidad poblacional y criminalidad, los centros de reintegración social y las escuelas de formación profesional juegan un papel clave en la integración de personas que han cumplido condena, pero también en la prevención del crimen al ofrecer a los individuos recursos para superar la marginalidad social. Estos programas, que suelen contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, se han convertido en piezas fundamentales en la lucha contra la reincidencia y en la construcción de un tejido social más inclusivo.

El diseño urbano y las estrategias de "prevención situacional"

El diseño urbano desempeña un papel fundamental en la prevención del delito en contextos urbanos. En este enfoque, denominado prevención situacional, la idea central es modificar el entorno físico para hacerlo menos propenso a la delincuencia. Esto incluye el uso de diseño ambiental para reducir las oportunidades de crimen, como el diseño de espacios públicos seguros, la instalación de iluminación adecuada, el aumento de la visibilidad en zonas de alto riesgo, y la mejora de la vigilancia social.

El concepto de "defensa del espacio" es clave en el diseño de estrategias de prevención situacional. Ciudades como Londres y Nueva York han adoptado diseños urbanos que buscan reducir los espacios en los que los delincuentes pueden actuar sin ser vistos. La instalación de cámaras de vigilancia en zonas de alta criminalidad, la creación de parques bien iluminados y el diseño de calles abiertas y despejadas son elementos que buscan aumentar la percepción de seguridad y dificultar la ejecución de crímenes, como los robos y asaltos. Además, en las áreas residenciales, el concepto de "vigilancia natural" fomenta la participación activa de los vecinos, que, al estar más conectados, pueden ayudar a disuadir el crimen en su entorno.

En países como Singapur y Australia, la planificación urbana y la infraestructura social son elementos fundamentales para reducir la delincuencia. En Singapur, el gobierno ha implementado un sistema de seguridad pública altamente integrado, donde las cámaras de videovigilancia y las patrullas móviles forman parte de una red de prevención que cubre tanto áreas públicas como residenciales. A través de un control riguroso de los espacios urbanos y una planificación que incluye zonas de recreo y comercio, Singapur ha logrado reducir significativamente la criminalidad.

Programas de inclusión social y educación en contextos urbanos de alta criminalidad

Una de las principales estrategias para prevenir el delito en ciudades densamente pobladas y con altas tasas de criminalidad es la implementación de programas de inclusión social y educación. Estos programas se enfocan en proporcionar a los sectores más vulnerables de la población, en especial a los jóvenes, las herramientas necesarias para evitar el crimen. Muchas veces, la exclusión social y económica es la causa subyacente de la criminalidad en las grandes ciudades, por lo que brindar acceso a la educación, al empleo y a los servicios sociales es fundamental para prevenir la delincuencia.

Las escuelas públicas y los centros de formación comunitaria en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires o Lima han implementado programas para educar a los jóvenes en riesgos delictivos, así como ofrecer alternativas a las pandillas o al crimen organizado. En estos programas, se fomenta la cohesión social, el empoderamiento comunitario y el desarrollo de habilidades sociales que permiten a los jóvenes alejarse de actividades delictivas.

Además, las políticas de prevención educativa en escuelas de zonas vulnerables también abordan la violencia escolar, la intolerancia y la discriminación, que son factores que pueden llevar a los jóvenes a involucrarse en comportamientos delictivos. Estos programas buscan crear una cultura de paz y respeto desde la infancia, con el fin de reducir la posibilidad de que los jóvenes se conviertan en víctimas o perpetradores del crimen en el futuro.

La prevención del delito en ciudades con alta densidad poblacional y criminalidad requiere un enfoque integral que combine diversas estrategias, desde la presencia policial y el diseño urbano hasta la rehabilitación social y los programas de inclusión. Estos enfoques deben ir más allá de la represión y considerar las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en la criminalidad. Las ciudades más exitosas en la prevención del delito son aquellas que logran integrar medidas de seguridad con políticas sociales inclusivas, educación y desarrollo económico, garantizando así un entorno más seguro y resiliente para sus habitantes.

Estrategias de prevención del delito en el ámbito laboral y organizacional: Cómo las empresas y organizaciones implementan medidas preventivas frente al crimen organizado y delitos internos

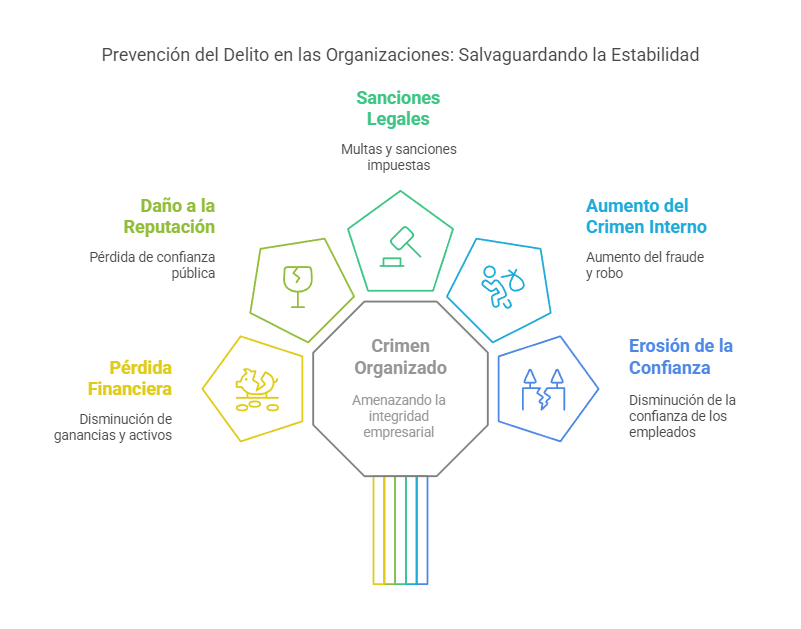

La prevención del delito en el ámbito organizacional y laboral ha adquirido una relevancia creciente en la medida en que las empresas se enfrentan a amenazas tanto externas como internas. El crimen organizado y los delitos internos, como el fraude, el robo de activos y la corrupción, han afectado a numerosas empresas, poniendo en riesgo tanto su estabilidad económica como su reputación. Además, las organizaciones están cada vez más expuestas a delitos que, si no se previenen a tiempo, pueden tener efectos devastadores no solo a nivel financiero, sino también en términos de confianza, relaciones laborales y sostenibilidad a largo plazo. La implementación de estrategias de prevención eficaces se ha convertido en una prioridad para proteger los intereses de la organización, sus empleados y los stakeholders involucrados.

El crimen organizado en el ámbito empresarial: Riesgos y desafíos

Las organizaciones, especialmente aquellas que operan en sectores con alto nivel de vulnerabilidad, se enfrentan constantemente a la amenaza del crimen organizado. Este fenómeno se ha incrementado en las últimas décadas debido a la globalización, lo que ha permitido a las organizaciones criminales operar a través de fronteras y acceder a mercados internacionales. Sectores como el financiero, el comercio internacional y la manufactura son particularmente susceptibles al crimen organizado, que puede infiltrarse en los sistemas económicos y financieros de las empresas para llevar a cabo actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero, la extorsión y el tráfico de influencias.

El crimen organizado no solo tiene el potencial de perjudicar las finanzas de una empresa, sino que también afecta su imagen pública y su relación con los socios comerciales. Las consecuencias de una infiltración exitosa pueden incluir la pérdida de contratos importantes, sanciones legales y daños irreparables a la marca. Además, la presencia de organizaciones criminales dentro de una empresa puede resultar en el aumento de delitos como el fraude y el robo de propiedad intelectual, lo que agrava aún más los riesgos. Frente a esta amenaza, las organizaciones deben estar preparadas para implementar medidas de seguridad avanzadas tanto en el ámbito físico como digital para proteger sus activos.

Delitos internos: Fraude, robo y corrupción en las organizaciones

Si bien el crimen organizado representa una amenaza significativa, los delitos internos cometidos por los propios empleados o directivos pueden ser igualmente perjudiciales. Estos delitos pueden incluir fraudes financieros, robo de bienes materiales o propiedad intelectual, abuso de poder y corrupción. Los delitos internos son, en muchos casos, más difíciles de detectar, ya que los empleados involucrados tienen acceso a información confidencial y sistemas de la empresa, lo que les da la oportunidad de manipular procesos o desviar recursos.

El fraude interno es uno de los delitos más comunes dentro de las organizaciones. Puede manifestarse en diversas formas, como la malversación de fondos, la falsificación de documentos financieros o el uso indebido de recursos corporativos. Estos delitos no solo afectan la rentabilidad de la empresa, sino que también pueden socavar la confianza de los empleados y otras partes interesadas en la integridad de la organización. Para mitigar estos riesgos, las empresas deben implementar controles internos robustos, realizar auditorías periódicas y promover una cultura de transparencia y ética.

Otro aspecto relacionado con los delitos internos es el robo de propiedad intelectual. Las empresas que desarrollan productos, servicios o tecnologías deben proteger sus activos intangibles, que son esenciales para mantener su ventaja competitiva. El robo de propiedad intelectual puede tener consecuencias graves, no solo para la empresa afectada, sino también para la industria en general. La fuga de información sensible, como fórmulas patentadas o innovaciones tecnológicas, puede beneficiar a la competencia y comprometer el liderazgo de la organización en el mercado.

La corrupción también es un delito interno común que afecta a muchas empresas, especialmente en sectores donde existe una mayor interacción con gobiernos y agencias reguladoras. Los sobornos, la manipulación de contratos y el tráfico de influencias son solo algunas de las formas en que la corrupción puede presentarse. Para prevenir estos delitos, es fundamental que las organizaciones desarrollen políticas claras y transparentes de ética empresarial y que establezcan un sistema de vigilancia interna para detectar y sancionar cualquier comportamiento corrupto.

Medidas de prevención organizacional: Estrategias efectivas

Ante los crecientes riesgos de delitos organizacionales, las empresas deben tomar un enfoque proactivo para prevenir el crimen y protegerse contra amenazas tanto internas como externas. Las medidas de prevención deben ser multidimensionales, abarcando desde la seguridad física hasta la ciberseguridad, pasando por la construcción de una cultura ética robusta. Para implementar un sistema preventivo eficaz, las organizaciones deben abordar varios aspectos clave.

Una de las primeras medidas que deben adoptarse es la fortalecimiento de los controles internos. Los controles internos efectivos son esenciales para detectar y prevenir fraudes, malversaciones y otros delitos financieros. Estos controles deben incluir la separación de funciones clave dentro de la organización, como la contabilidad, la gestión de fondos y la autorización de transacciones. La implementación de auditorías regulares y sistemas de monitoreo continuo también es fundamental para identificar actividades sospechosas. Las empresas también deben crear canales seguros para que los empleados puedan denunciar cualquier conducta ilícita sin temor a represalias.

Otro aspecto esencial de la prevención del delito en el ámbito organizacional es la capacitación en ética y cumplimiento normativo. Las empresas deben ofrecer programas de formación continua a sus empleados en los que se aborden temas como la prevención del fraude, la ética empresarial y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Al promover una cultura organizacional ética y transparente, las empresas reducen significativamente el riesgo de que los empleados cometan delitos internos. La capacitación debe incluir la concienciación sobre las consecuencias legales de los delitos internos, así como sobre las políticas internas de la empresa en materia de transparencia, confidencialidad y responsabilidad.

En el contexto actual, la seguridad cibernética avanzada se ha convertido en una de las principales prioridades para las empresas. Con el aumento de los delitos cibernéticos, como el robo de datos, el fraude electrónico y los ataques de ransomware, las organizaciones deben implementar estrategias robustas de protección de la información. El uso de firewalls, sistemas de detección de intrusos y encriptación de datos es esencial para prevenir el acceso no autorizado a información sensible. Además, las empresas deben fomentar la concienciación sobre ciberseguridad entre los empleados, ya que muchos ataques comienzan a través de errores humanos o el phishing.

Además de estas medidas técnicas y estructurales, las empresas deben trabajar en la creación de un entorno laboral seguro y en el diseño de políticas que fomenten la integridad y el compromiso de los empleados. Un entorno laboral positivo, donde se valore la transparencia, la honestidad y el trabajo en equipo, puede ser un factor decisivo para prevenir comportamientos delictivos dentro de la organización. Las empresas deben promover un sentido de propiedad y responsabilidad entre sus empleados, asegurando que cada miembro del equipo entienda las expectativas éticas y legales que se esperan de él.

Colaboración con autoridades y organismos de control

La prevención del delito en el ámbito organizacional no debe ser vista como una responsabilidad exclusiva de la empresa. Es crucial que las organizaciones colaboren estrechamente con las autoridades locales y organismos de control para detectar y abordar actividades ilícitas. Esta colaboración puede incluir el intercambio de información sobre riesgos de fraude o vulnerabilidades de seguridad con agencias gubernamentales y fuerzas de seguridad. Además, las empresas deben estar dispuestas a cooperar con investigaciones criminales y a cumplir con los requerimientos legales en cuanto a la prevención del blanqueo de dinero y la lucha contra la corrupción.

Una buena relación con las autoridades también puede ayudar a las empresas a estar al tanto de las tendencias emergentes en el crimen organizado y a implementar medidas preventivas antes de que los riesgos se materialicen. La cooperación interinstitucional es especialmente importante en sectores donde la presencia de actores criminales es elevada, como el sector bancario o el comercio internacional. Al trabajar en conjunto, las organizaciones y las autoridades pueden crear un entorno más seguro para todos los actores económicos.

Las estrategias de prevención del delito en el ámbito laboral y organizacional son una parte esencial de la seguridad y sostenibilidad de las empresas en el entorno actual. La adopción de medidas preventivas frente al crimen organizado y los delitos internos no solo protege los activos y la reputación de la organización, sino que también contribuye a la creación de un entorno laboral más seguro y ético. Al fortalecer los controles internos, invertir en ciberseguridad, promover la ética empresarial y colaborar con las autoridades, las empresas pueden reducir significativamente los riesgos de involucrarse en actividades delictivas y garantizar su estabilidad a largo plazo.

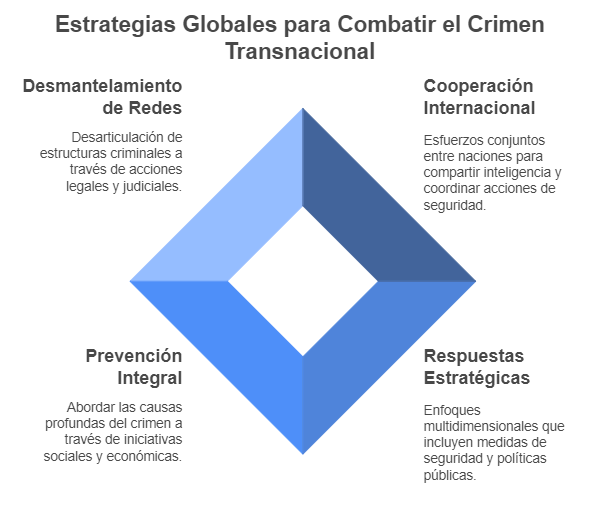

Prevención del crimen transnacional: Estrategias para abordar el crimen organizado internacional, el narcotráfico y el terrorismo

El crimen transnacional ha emergido como una de las amenazas más complejas y extendidas en la era de la globalización. Las organizaciones criminales ya no operan dentro de los límites de una sola nación, sino que cruzan fronteras y se aprovechan de las vulnerabilidades globales para realizar actividades ilícitas a gran escala. El narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el terrorismo transnacional son solo algunos de los componentes que conforman esta categoría de crimen que trasciende las barreras geográficas y políticas. Este fenómeno plantea desafíos significativos a nivel nacional e internacional, tanto en términos de control y prevención, como en el impacto que genera en la seguridad, la estabilidad social y la economía mundial.

La naturaleza transnacional del crimen requiere una respuesta coordinada, flexible y adaptativa que aborde los factores locales, regionales y globales que facilitan estas actividades ilícitas. La cooperación internacional, la colaboración entre agencias y la implementación de políticas públicas sólidas son fundamentales para crear un frente común contra el crimen organizado internacional. Este enfoque no solo se limita a la represión y el castigo, sino que también incluye la prevención de la actividad criminal en todos sus niveles, con un enfoque integral que contemple las causas profundas que alimentan el crimen transnacional y busque desmantelar las redes criminales desde sus cimientos.

El crimen organizado transnacional: Definición, características y dimensión global

El crimen organizado transnacional se define como un conjunto de actividades ilícitas que son perpetradas por grupos criminales que operan en más de una nación. Estos grupos se distinguen por su estructura jerárquica, su capacidad para infiltrar sistemas políticos y económicos, y su habilidad para operar clandestinamente a través de varias jurisdicciones. Las actividades del crimen organizado transnacional incluyen, entre otras, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la piratería cibernética y el terrorismo. Estos delitos tienen un impacto devastador en las sociedades, generando violencia, corrompiendo instituciones y alimentando la inseguridad social.

Una de las características distintivas de los grupos de crimen organizado transnacional es su habilidad para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias, utilizando las tecnologías más avanzadas para coordinar sus actividades y evadir la justicia. Además, estos grupos explotan las diferencias en las leyes y regulaciones entre los países, utilizando las debilidades de los sistemas judiciales y de seguridad para evitar ser detectados o castigados. Los grupos criminales internacionales operan a través de redes complejas que pueden involucrar a miles de personas en distintas partes del mundo, lo que hace extremadamente difícil su erradicación.

Además, el crimen organizado transnacional está íntimamente relacionado con problemas globales como la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la falta de desarrollo. Las regiones afectadas por estos problemas son a menudo más vulnerables al reclutamiento y la explotación por parte de organizaciones criminales, lo que contribuye a la expansión de sus actividades. En este contexto, las políticas de prevención deben abordar no solo los síntomas del crimen, sino también las causas subyacentes que permiten que florezcan las redes de delincuencia organizada.

El narcotráfico: Desafíos y enfoques preventivos globales

El narcotráfico es una de las formas más comunes y peligrosas de crimen organizado transnacional. Los cárteles de droga internacionales operan en diversas regiones del mundo, generando enormes ganancias económicas y una violencia que afecta a millones de personas. El narcotráfico no solo afecta a los países productores de drogas, sino también a los países de tránsito y los de consumo, lo que crea una dinámica global en la que los impactos son compartidos entre varias naciones.

Una de las principales estrategias para combatir el narcotráfico es la interdicción de drogas, que implica la detención de cargamentos ilícitos y la desarticulación de las redes de distribución. Esto requiere de una estrecha cooperación entre las fuerzas de seguridad de diferentes países, así como el uso de tecnologías avanzadas para detectar y bloquear los envíos de drogas a través de las fronteras. A través de la inteligencia internacional, los gobiernos pueden obtener información sobre las rutas de tráfico, las redes de distribución y las conexiones de los cárteles de droga, lo que permite llevar a cabo acciones de control más efectivas.

Sin embargo, la prevención del narcotráfico no solo se limita a la intervención en el tráfico de drogas, sino que también debe abordar las causas sociales y económicas que permiten su expansión. Los programas de desarrollo alternativo en las zonas de producción de drogas, como el apoyo a la agricultura legal y sostenible, son fundamentales para reducir la dependencia de los cultivos ilícitos. Además, la reducción de la demanda de drogas a través de programas de educación y tratamiento de adicciones es esencial para romper el ciclo del narcotráfico.

El lavado de dinero es otro aspecto clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que las organizaciones criminales a menudo utilizan sistemas financieros internacionales para blanquear las ganancias obtenidas de actividades ilícitas. Las políticas de control financiero y la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero son esenciales para desmantelar las redes de narcotráfico y debilitar las finanzas de los cárteles de drogas.

El terrorismo transnacional: Prevención, cooperación internacional y la lucha contra el extremismo

El terrorismo transnacional representa una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales, ya que los grupos terroristas operan más allá de las fronteras nacionales y llevan a cabo actividades que afectan a múltiples países simultáneamente. Grupos como Al Qaeda, ISIS y otras organizaciones extremistas se han beneficiado de la globalización para expandir sus redes de apoyo, reclutar combatientes y financiar sus operaciones.

La lucha contra el terrorismo transnacional requiere un enfoque multidimensional que no solo busque erradicar a los grupos terroristas, sino que también se enfoque en prevenir la radicalización y en cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones. Las operaciones de inteligencia internacional son esenciales para detectar y prevenir ataques, rastrear las actividades de los terroristas y desmantelar sus células en diferentes países.

Las políticas de seguridad cibernética también juegan un papel clave en la lucha contra el terrorismo, ya que los grupos extremistas utilizan plataformas en línea para reclutar, financiar y coordinar sus actividades. La cooperación entre gobiernos y empresas tecnológicas es crucial para cortar las líneas de comunicación de los terroristas en Internet y evitar que utilicen estas plataformas para incitar a la violencia.

Por otro lado, la prevención de la radicalización en comunidades vulnerables es otro aspecto fundamental en la lucha contra el terrorismo. Los programas de educación y rehabilitación para individuos en riesgo de ser reclutados por grupos terroristas son una herramienta efectiva para reducir el número de personas que se suman al extremismo. Asimismo, la cohesión social y la promoción del diálogo interreligioso pueden ayudar a prevenir la exclusión social y el resentimiento que alimentan las ideologías extremistas.

Cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional

La prevención y el control del crimen transnacional no pueden ser abordados de manera efectiva sin una cooperación internacional sólida. Los países deben colaborar en el intercambio de información de inteligencia, la coordinación de esfuerzos de seguridad y la armonización de las políticas de justicia penal para desmantelar las redes criminales globales. Las organizaciones internacionales como la ONU, Interpol y Europol son fundamentales para facilitar esta cooperación, ya que ofrecen plataformas de colaboración, recursos para la capacitación de personal y mecanismos para la creación de estrategias comunes.

La cooperación judicial es esencial en la lucha contra el crimen organizado transnacional, y esto se logra a través de acuerdos bilaterales y multilaterales entre países. Estos acuerdos permiten la extradición de criminales, la congelación de activos ilícitos y el intercambio de pruebas e información entre las autoridades judiciales de diferentes países. Además, los protocolos de cooperación permiten que los países trabajen juntos en la investigación y desmantelamiento de redes criminales, compartiendo recursos y capacidades de inteligencia.

Los organismos internacionales también juegan un papel clave en la creación de marcos legales comunes para combatir el crimen transnacional. Ejemplos de ello son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Internacional para la Represión del Terrorismo, que proporcionan las bases jurídicas para la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El crimen transnacional es un desafío global que requiere respuestas coordinadas y acciones conjuntas de todos los países involucrados. La prevención del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional no puede ser efectivamente lograda a través de esfuerzos aislados, sino mediante la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para enfrentar estos problemas. La globalización ha facilitado la expansión de estas actividades ilícitas, pero también ha brindado las herramientas necesarias para que los países trabajen juntos en su prevención. Las estrategias de prevención deben abordar tanto los síntomas del crimen como las causas profundas que lo alimentan, y esto solo puede lograrse a través de un enfoque multidimensional e inclusivo que involucre a gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil.

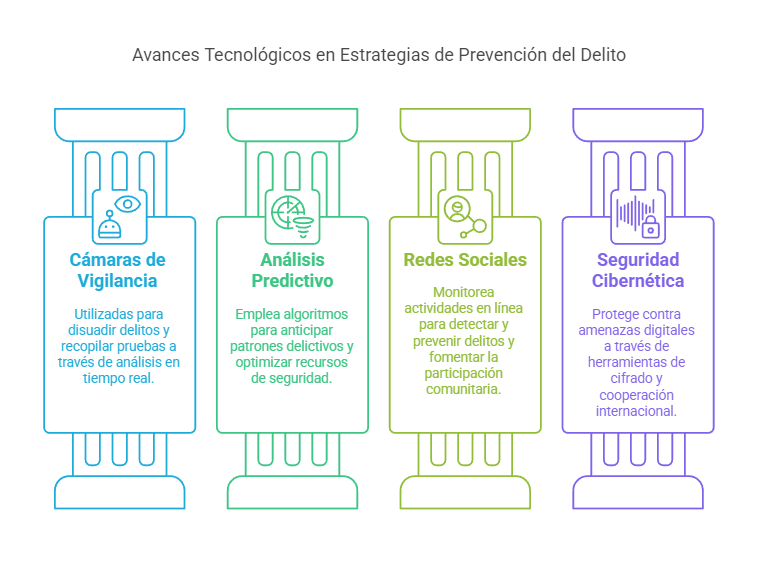

Tecnología en la prevención del delito: Uso de tecnologías como cámaras de vigilancia, análisis predictivo de crímenes y redes sociales para prevenir y detectar delitos

La tecnología ha revolucionado muchos aspectos de la sociedad moderna, y su impacto en la prevención del delito no es la excepción. En un mundo cada vez más conectado y digitalizado, las autoridades encargadas de la seguridad pública han comenzado a utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la eficacia de sus estrategias de prevención y detección de delitos. La implementación de cámaras de vigilancia, el análisis predictivo de crímenes, el uso de redes sociales y otras tecnologías de vanguardia están transformando la forma en que las fuerzas de seguridad abordan el crimen. Estas tecnologías no solo proporcionan nuevos medios para detectar y prevenir delitos en tiempo real, sino que también permiten a las autoridades anticipar patrones criminales y tomar decisiones más informadas.

El avance tecnológico ha permitido a las agencias de seguridad pública integrar nuevas soluciones para fortalecer su capacidad de respuesta ante las amenazas del crimen. A través de la inteligencia artificial (IA), el análisis de grandes volúmenes de datos y la tecnología de redes sociales, se están abriendo nuevas posibilidades para la prevención, la detección temprana y la disuasión de actividades delictivas. Esta transformación tecnológica está comenzando a modificar las estrategias tradicionales de patrullaje, investigación y recopilación de inteligencia, permitiendo una gestión de seguridad más eficiente y proactiva.

Cámaras de vigilancia y su rol en la prevención del delito

Las cámaras de vigilancia son uno de los avances tecnológicos más visibles en el ámbito de la seguridad pública. En las últimas décadas, su presencia ha crecido exponencialmente, especialmente en áreas urbanas, centros comerciales, transportes públicos y otras zonas de alto riesgo. Las cámaras de seguridad sirven como una herramienta disuasoria, ya que la mera presencia de estas cámaras puede reducir la probabilidad de que se cometan delitos. Los delincuentes son menos propensos a llevar a cabo actividades ilegales si saben que están siendo observados, lo que convierte a las cámaras de vigilancia en una estrategia preventiva efectiva.

Además de su función disuasoria, las cámaras de vigilancia también permiten la recopilación de pruebas visuales para investigaciones criminales. Las grabaciones pueden ser utilizadas como evidencia en procedimientos judiciales, ayudando a identificar a los delincuentes y a esclarecer los hechos en situaciones de crimen. Las cámaras conectadas a sistemas de análisis de imágenes también son capaces de detectar comportamientos sospechosos en tiempo real, como la presencia de objetos abandonados, aglomeraciones o comportamientos inusuales que podrían indicar la ocurrencia de un delito, lo que permite a las autoridades intervenir de manera temprana.

El análisis de video inteligente, basado en algoritmos de reconocimiento facial y detección de movimiento, ha elevado aún más la efectividad de las cámaras de vigilancia. Estas tecnologías permiten a las cámaras no solo grabar imágenes, sino también analizarlas en tiempo real para identificar patrones y alertar automáticamente a las autoridades sobre actividades sospechosas. Por ejemplo, el reconocimiento facial puede ser utilizado para identificar a personas buscadas o detectar comportamientos específicos, como individuos que parecen estar bajo la influencia de drogas o alcohol en áreas de alto riesgo.

Análisis predictivo de crímenes: Anticipando delitos antes de que ocurran

El análisis predictivo de crímenes es otra área donde la tecnología está teniendo un impacto significativo en la prevención del delito. Este enfoque utiliza algoritmos avanzados, inteligencia artificial (IA) y el análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias delictivas, permitiendo a las fuerzas de seguridad anticipar y prevenir delitos antes de que ocurran. Al examinar datos históricos sobre delitos, los patrones de comportamiento de los delincuentes, los informes de inteligencia y otros factores, los sistemas predictivos pueden prever en qué lugares y en qué momentos es más probable que ocurran delitos específicos, como robos, agresiones o vandalismo.

La clave del análisis predictivo es la recopilación de datos en tiempo real, que incluye información sobre el comportamiento delictivo en diferentes áreas geográficas, los horarios y las circunstancias de los delitos, así como factores socioeconómicos que pueden influir en la criminalidad. Una vez que estos datos son procesados por los algoritmos de predicción, se generan mapas del crimen, donde se destacan las áreas más propensas a incidentes delictivos. Con esta información, las autoridades pueden redirigir sus recursos y mejorar las estrategias de patrullaje en los lugares más vulnerables, logrando una intervención proactiva.

El uso del análisis predictivo ha demostrado ser particularmente útil en el combate al crimen organizado, la violencia armada y los delitos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, los departamentos de policía pueden anticipar las zonas de mayor riesgo durante eventos de gran aglomeración de personas, como conciertos o manifestaciones, y aumentar la presencia de seguridad en esos lugares. Asimismo, esta tecnología ha mostrado su valor en la prevención del crimen juvenil, al identificar áreas con un alto riesgo de violencia y permitir a las autoridades intervenir antes de que se produzcan incidentes graves.

Redes sociales y su uso en la detección y prevención del delito

Las redes sociales han emergido como una herramienta fundamental tanto para la prevención como para la detección del delito. La información compartida en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok puede ser utilizada para identificar comportamientos sospechosos y coordinar intervenciones rápidas ante posibles incidentes delictivos. Muchas veces, los delincuentes recurren a estas plataformas para planificar o divulgar sus actividades ilegales, lo que ofrece una oportunidad para las fuerzas de seguridad para monitorear de manera más eficiente.

El análisis de datos en redes sociales se ha convertido en un recurso valioso para rastrear actividades criminales. Las herramientas de monitoreo automatizado permiten a las autoridades escanear masivamente las redes sociales en busca de patrones de actividad delictiva, amenazas de violencia o mensajes que inciten a la delincuencia. En algunos casos, las redes sociales pueden actuar como una fuente de inteligencia en tiempo real, permitiendo a las fuerzas de seguridad identificar planes de ataque terrorista, tráfico de drogas o reclutamiento de pandillas. Las plataformas sociales también permiten la detención temprana de individuos radicalizados o personas involucradas en comportamientos delictivos.

Además de la recopilación de inteligencia, las redes sociales también desempeñan un papel importante en la sensibilización pública sobre la seguridad. Muchas agencias gubernamentales utilizan sus cuentas oficiales para difundir información sobre medidas de seguridad, alertas sobre posibles riesgos, y para colaborar con la comunidad en la recopilación de información sobre delitos. Las redes sociales permiten la participación ciudadana, donde los individuos pueden informar sobre delitos o actividades sospechosas de manera anónima, lo que fortalece la relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Tecnología y la seguridad cibernética en la prevención del crimen

El delito cibernético es otro campo en el que la tecnología está desempeñando un papel crucial. Con la expansión del uso de internet y la digitalización de servicios, los delitos cibernéticos como el phishing, el robo de identidad, el fraude en línea y el ciberterrorismo se han convertido en un desafío global para la seguridad pública. Las tecnologías de seguridad informática y cifrado de datos se utilizan para proteger la información personal y empresarial, mientras que las agencias de seguridad se enfocan en detectar patrones de actividad maliciosa en redes cibernéticas.

El uso de herramientas de análisis de tráfico en línea permite identificar comportamientos sospechosos en la red, como el acceso no autorizado a sistemas de datos o el tráfico de información confidencial. La cooperación internacional también es esencial para abordar el crimen cibernético, ya que los delincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, aprovechando las diferencias en las leyes y regulaciones entre países. La creación de marcos jurídicos y la colaboración internacional en la lucha contra los delitos cibernéticos es crucial para reducir las amenazas en el entorno digital.

La incorporación de la tecnología en la prevención del delito ha transformado la manera en que las fuerzas de seguridad operan y gestionan los riesgos asociados al crimen. Desde el uso de cámaras de vigilancia hasta el análisis predictivo de crímenes y la monitorización de redes sociales, las tecnologías han proporcionado herramientas poderosas para mejorar la capacidad de respuesta ante la criminalidad. Sin embargo, es esencial que estas tecnologías se utilicen de manera ética y respetuosa con los derechos humanos, garantizando que no se vulneren las libertades individuales en el proceso.

La integración de estas tecnologías en las estrategias de prevención del delito requiere un enfoque multidisciplinario que involucre no solo a las autoridades de seguridad, sino también a expertos en tecnología, derechos humanos y legislación. A medida que la tecnología avanza, también lo deben hacer las políticas públicas, garantizando que las herramientas utilizadas para la prevención del crimen estén alineadas con los principios de justicia y equidad.

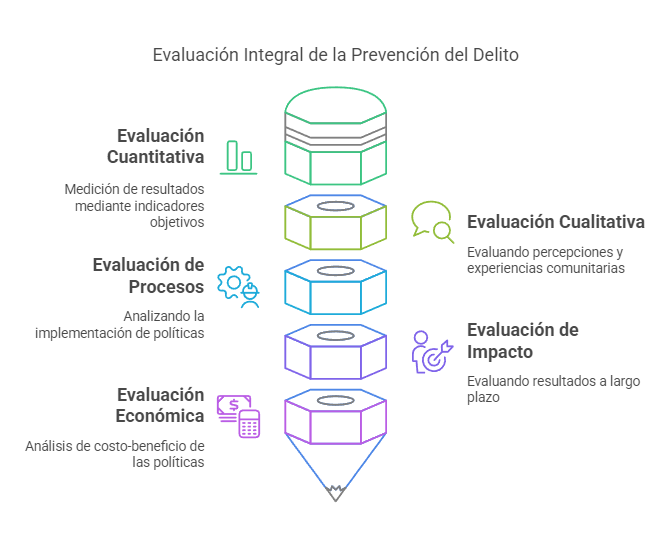

Evaluación de políticas y estrategias de prevención: Métodos de evaluación para medir la efectividad de las políticas y programas preventivos

La evaluación de políticas y estrategias de prevención del delito es un aspecto crucial para asegurar que los programas implementados sean efectivos y logren sus objetivos de reducir la criminalidad y mejorar la seguridad pública. Las políticas de prevención del delito, tanto a nivel nacional como local, deben ser analizadas de manera continua para determinar su eficacia, identificar áreas de mejora y adaptar las estrategias a los cambios en el contexto social, económico y político. La evaluación de estos programas es un proceso multidimensional que involucra la recopilación, el análisis y la interpretación de datos sobre el impacto de las intervenciones, el uso de recursos y la satisfacción de los beneficiarios de los programas.

Existen diferentes enfoques y métodos de evaluación que se utilizan para medir el impacto de las políticas preventivas, y cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. La evaluación debe no solo centrarse en los resultados inmediatos, sino también en los efectos a largo plazo, en la sostenibilidad de las estrategias implementadas y en la participación comunitaria. A medida que las políticas de prevención del delito se diversifican y se integran con otros sectores, como la salud, la educación y el desarrollo económico, la evaluación también debe ser interdisciplinaria para abordar todos los aspectos de las estrategias preventivas.

Evaluación cuantitativa: Medición de resultados mediante indicadores objetivos

La evaluación cuantitativa es uno de los enfoques más comunes para medir la efectividad de las políticas de prevención del delito. Este enfoque se basa en la recopilación de datos numéricos que permiten medir de manera objetiva los resultados de un programa o estrategia. Los indicadores utilizados en la evaluación cuantitativa incluyen tasas de criminalidad, número de arrestos, denuncias y registros de delitos, entre otros. Los datos recopilados pueden analizarse a lo largo del tiempo para identificar si ha habido una disminución en la ocurrencia de delitos en las áreas o poblaciones objetivo, lo que serviría como evidencia de la efectividad del programa de prevención.

Además de los indicadores de criminalidad, se pueden utilizar otros indicadores de impacto indirecto, como la percepción de seguridad de la población, el nivel de confianza en las autoridades y la participación de la comunidad en las actividades preventivas. Estos factores, aunque más subjetivos, también proporcionan información valiosa sobre cómo las políticas preventivas afectan la calidad de vida de las personas. La análisis de tendencias y la comparación entre áreas de intervención y áreas de control (es decir, zonas donde no se implementaron estrategias de prevención) son técnicas comunes en la evaluación cuantitativa.

Un ejemplo de evaluación cuantitativa es el uso de encuestas de victimización. Estas encuestas permiten medir el impacto real de los delitos en la población y evaluar si las estrategias preventivas han logrado reducir las víctimas de delitos en áreas específicas. De igual manera, la recopilación de datos demográficos y socioeconómicos puede proporcionar información sobre los grupos más vulnerables a la criminalidad, lo que permite ajustar las políticas para abordar mejor sus necesidades.

Evaluación cualitativa: Medición de percepciones y experiencias comunitarias

La evaluación cualitativa complementa la evaluación cuantitativa al centrarse en los aspectos más subjetivos y contextuales de las políticas preventivas. Este enfoque se basa en la recopilación de información detallada a través de entrevistas, grupos focales, observación participante y análisis de testimonios de los involucrados en los programas de prevención. A diferencia de la evaluación cuantitativa, que se centra en los números, la evaluación cualitativa busca entender las experiencias, percepciones y actitudes de la comunidad hacia las políticas y programas implementados.

La participación comunitaria es un aspecto clave en la evaluación cualitativa, ya que las personas afectadas directamente por la criminalidad son las que mejor pueden proporcionar información sobre lo que está funcionando y lo que no. A través de entrevistas y grupos focales, los ciudadanos pueden compartir sus perspectivas sobre la efectividad de las políticas, el nivel de satisfacción con las intervenciones y la confianza en las autoridades. Además, las evaluaciones cualitativas pueden ayudar a descubrir problemas ocultos o dificultades en la implementación de los programas, como la falta de recursos, la resistencia a la cooperación o la falta de sensibilización pública.

Un ejemplo de evaluación cualitativa es el uso de entrevistas a profundidad con las personas que participaron en programas de prevención del delito. Estas entrevistas pueden arrojar información sobre las barreras que enfrentan los beneficiarios, los factores que contribuyen a la reincidencia del delito y las percepciones sobre las políticas de justicia y seguridad. Además, la observación directa de la implementación de los programas puede ayudar a identificar problemas logísticos o sociales que podrían estar afectando su efectividad.

Evaluación de procesos: Análisis de la implementación de las políticas preventivas

La evaluación de procesos se enfoca en analizar cómo se lleva a cabo la implementación de las políticas y programas de prevención del delito. Este tipo de evaluación examina los procedimientos, métodos y recursos utilizados para ejecutar las estrategias de prevención, y se asegura de que las políticas estén siendo implementadas de acuerdo con los objetivos y el diseño original del programa. El análisis de procesos permite identificar posibles fallas en la implementación que puedan estar limitando la efectividad de la estrategia.

Algunos de los aspectos que se evalúan en el análisis de procesos incluyen la coordinación entre las distintas agencias involucradas, la disponibilidad de recursos, la capacitación del personal encargado de ejecutar las políticas y la adaptabilidad de las estrategias a los cambios en las condiciones sociales o económicas. La evaluación de procesos puede ayudar a identificar cuellos de botella en la ejecución y sugerir ajustes para mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas preventivos.

Un caso práctico de evaluación de procesos podría ser el análisis de un programa de intervención temprana para jóvenes en riesgo. Este análisis se centraría en evaluar si las agencias responsables de la implementación del programa están trabajando de manera coordinada, si los recursos son suficientes para atender a la población objetivo y si los métodos utilizados son apropiados para prevenir la criminalidad juvenil. La evaluación de procesos también puede implicar la revisión de los métodos de selección de beneficiarios, el tipo de actividades preventivas ofrecidas y la colaboración con las familias.

Evaluación de impacto: Medición de los resultados a largo plazo

La evaluación de impacto se enfoca en medir los resultados a largo plazo de las políticas de prevención del delito, con el objetivo de determinar si estas han producido cambios significativos en la reducción de la criminalidad, la mejora de la seguridad y el bienestar social. Esta evaluación tiene en cuenta tanto los resultados directos como los efectos secundarios de las políticas implementadas. La evaluación de impacto ayuda a entender si las políticas son sostenibles y si sus efectos son perdurables en el tiempo.

Uno de los métodos más comunes de evaluación de impacto es el uso de estudios de cohortes o comparación antes-después. Estos estudios permiten medir el impacto de una política a lo largo de un periodo de tiempo y compararlo con los niveles de criminalidad previos a la implementación de la política. Otra metodología es el seguimiento longitudinal de las poblaciones afectadas, para determinar si los cambios observados en las tasas de criminalidad se mantienen o desaparecen con el tiempo.

Por ejemplo, en el caso de un programa de prevención del crimen juvenil, la evaluación de impacto podría implicar el seguimiento de los participantes durante varios años después de su intervención para determinar si han reducido su involucramiento en actividades delictivas y han mejorado sus perspectivas de empleo y educación. Este tipo de evaluación puede ser útil para justificar la continuidad o expansión de los programas preventivos y asegurar la asignación de recursos adecuados.

Evaluación económica: Costo-beneficio de las políticas de prevención del delito

La evaluación económica de las políticas de prevención del delito es un enfoque crucial para determinar la relación entre los recursos invertidos en programas de prevención y los beneficios obtenidos. Este tipo de evaluación examina los costos de implementar y mantener los programas de prevención, en comparación con los beneficios tangibles e intangibles obtenidos, como la reducción de los delitos, la disminución de los costos asociados con el sistema de justicia penal y los ahorros en los servicios de salud y bienestar social.

El análisis de costo-beneficio puede proporcionar a los responsables políticos y financiadores una visión clara de si las políticas de prevención son económicamente viables y si sus efectos compensan los gastos asociados. En algunos casos, un análisis de costo-beneficio puede ser determinante para decidir la continuidad de un programa o su expansión. Las políticas preventivas que demuestran una alta relación costo-beneficio pueden recibir apoyo y recursos adicionales, mientras que aquellas que no muestran resultados satisfactorios pueden ser reevaluadas o modificadas.

En resumen, la evaluación de las políticas y estrategias de prevención del delito es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los programas sean efectivos en la reducción de la criminalidad. Al emplear una combinación de métodos cuantitativos, cualitativos, de procesos, de impacto y económicos, se puede obtener una comprensión completa del impacto de las políticas y realizar ajustes necesarios para mejorar su efectividad a largo plazo.

La prevención del delito es una tarea compleja que requiere de una visión integral, así como de la implementación de estrategias y modelos que se adapten a los contextos específicos de cada país o región. A lo largo de los años, distintos países han desarrollado modelos de prevención que, basados en sus características sociales, políticas y económicas, buscan mitigar la criminalidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El estudio de estos modelos internacionales no solo ofrece valiosas lecciones sobre enfoques efectivos, sino que también pone de manifiesto las diferencias y similitudes en los métodos de prevención aplicados en diversas latitudes. Este proceso de aprendizaje continuo es esencial para perfeccionar las políticas de seguridad pública a nivel global.

Uno de los modelos más exitosos es el modelo sueco de prevención del delito, que se basa en una combinación de políticas de bienestar social, educación, trabajo y seguridad pública. El enfoque de Suecia es notable por su énfasis en la prevención primaria, trabajando para reducir las desigualdades sociales que son una de las principales causas de la criminalidad. La implementación de programas de intervención temprana, así como la integración de la comunidad en la toma de decisiones, han sido fundamentales en la reducción de las tasas de criminalidad. Además, el modelo sueco también ha demostrado que una política penal orientada a la rehabilitación y no solo al castigo puede ser eficaz para la reintegración de los delincuentes a la sociedad.

Por otro lado, el enfoque de “Broken Windows” en los Estados Unidos, particularmente aplicado en Nueva York en los años 90, ha tenido un impacto significativo en la reducción de delitos menores, como el vandalismo y el desorden público. Este modelo se basa en la idea de que el desorden en las calles, como las ventanas rotas, genera un entorno propenso a la delincuencia. La implementación de este modelo a través de la policía de proximidad y el énfasis en el control de delitos menores tiene como objetivo prevenir delitos más graves. Aunque ha sido exitoso en ciertas áreas urbanas, este enfoque también ha sido criticado por su tendencia a criminalizar a las comunidades más vulnerables y por generar prácticas de policía más agresivas que pueden tener efectos negativos en la confianza comunitaria hacia las autoridades.

En América Latina, el programa de “Ciudades Seguras” ha sido otro ejemplo exitoso en la prevención del delito en entornos urbanos de alta criminalidad. Implementado en varios países de la región, este programa ha combinado estrategias de seguridad pública con desarrollo urbano y participación comunitaria. Se ha enfocado en mejorar el entorno físico de las comunidades más afectadas por la violencia, fomentando la colaboración entre autoridades locales, la policía y las comunidades. La creación de espacios públicos seguros, la iluminación en calles y parques, y la implementación de programas educativos y de prevención social han demostrado ser herramientas efectivas para reducir la criminalidad en estas áreas. La clave del éxito del programa ha sido su capacidad para combinar el enfoque situacional con una participación activa de los ciudadanos.

En cuanto a la prevención del delito en contextos urbanos, las ciudades con alta densidad poblacional y niveles elevados de criminalidad requieren de enfoques específicos que tomen en cuenta tanto la estructura urbana como las dinámicas sociales que fomentan la delincuencia. Las políticas preventivas en entornos urbanos deben considerar factores como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y el aislamiento social. Las estrategias implementadas en grandes metrópolis deben integrar componentes de seguridad física, como el aumento de la presencia policial y las cámaras de vigilancia, con intervenciones sociales, como el fortalecimiento de la cohesión social y el acceso a servicios básicos. La prevención del delito en estos contextos requiere una aproximación multidimensional que aborde tanto las causas subyacentes como los síntomas visibles de la criminalidad.

En el ámbito laboral y organizacional, las estrategias de prevención del delito se centran en la protección tanto de los empleados como de los bienes y recursos de las empresas frente al crimen organizado y los delitos internos. Las empresas deben implementar medidas de seguridad física y cibernética para proteger sus activos, así como establecer políticas claras contra el fraude, el robo y el abuso laboral. Además, la capacitación en seguridad y ética profesional, junto con la creación de una cultura organizacional sólida, son elementos clave para prevenir los delitos internos. En cuanto al crimen organizado, las empresas pueden colaborar con las autoridades para evitar ser utilizadas como vehículos para el lavado de dinero o el tráfico de bienes ilícitos. Las estrategias de seguridad organizacional, que van desde el control de acceso a la información hasta la colaboración en la prevención de delitos transnacionales, son esenciales para garantizar la integridad de las operaciones empresariales.